Enfim, uma boa notícia neste pântano de informações desalentadas que fazem cada vez mais opressivo o cotidiano dos brasileiros: nenhum quartel, nenhum general ousou comemorar a tragédia de 31 de março de 1964, o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart e implantou a ditadura militar há 51 anos. O silêncio não foi produto de uma súbita conversão democrática, mas ordem sumária da comandante-suprema das Forças Armadas, a presidente, ex-guerrilheira e ex-torturada Dilma Rousseff.

Enfim, uma boa notícia neste pântano de informações desalentadas que fazem cada vez mais opressivo o cotidiano dos brasileiros: nenhum quartel, nenhum general ousou comemorar a tragédia de 31 de março de 1964, o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart e implantou a ditadura militar há 51 anos. O silêncio não foi produto de uma súbita conversão democrática, mas ordem sumária da comandante-suprema das Forças Armadas, a presidente, ex-guerrilheira e ex-torturada Dilma Rousseff.

Ainda assim, as faixas e gritos nada esparsos de grupos nas ruas que tentam jogar gasolina na fogueira da crise, pedindo a volta da ditadura e ‘intervenção militar já!’, mostram um dado preocupante que nivela gerações diferentes pela ignorância e pela nostalgia. Os mais jovens, ignorantes dos horrores que disseminou a ditadura ao longo de 21 anos, e os mais velhos, cínicos saudosos de benefícios do regime de força que ruiu em 1985 com o advento da democracia.

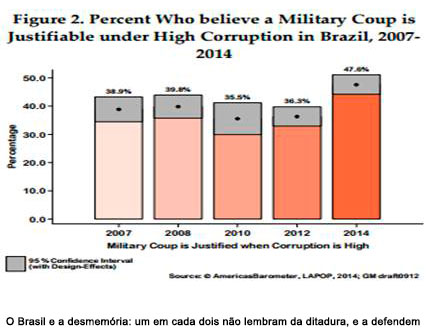

Em 23 de março passado, uma semana antes do aniversário do golpe de 1964, o Latin American Public Opinion Project (Lapop), um projeto de pesquisa coordenado em 28 nações das Américas pela Universidade Vanderbilt, do Tennessee (EUA), divulgou o seu Americas Barometer, desta vez medindo o apoio a um eventual golpe militar em cada comunidade nacional. Entre os 23 países pesquisados, o Brasil ocupa um constrangedor sexto lugar, com 47,6% de respostas positivas a um golpe militar em um ambiente de alta corrupção, no levantamento realizado em solo brasileiro pelo instituto Vox Populi, em 2014. O campeão de nostalgia é o Paraguai, que padeceu a mais longa ditadura do continente sob a era do general Alfredo Stroessner (1954-1989), com 56,1% de apoio dos paraguaios à volta dos militares sob a justificativa de combate à corrupção.

A erosão da fé democrática no Brasil pode ser medida pelos gráficos que medem a temperatura do golpe, entre 2007 e 2014. Sete anos atrás, ainda no Governo Lula, 38,9% dos brasileiros justificavam a volta dos militares ao poder pelo pretexto da elevada corrupção. Em 2010, quando Dilma venceu a eleição presidencial, um de cada três brasileiros (35,5%) apoiava a intervenção militar. Quatro anos depois, a situação se agravou: em 2014, um de cada dois brasileiros (47,6%) justificava um golpe militar sob o pretexto da corrupção elevada.

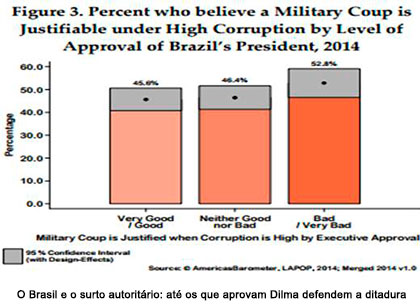

A crise de confiança na democracia persiste mesmo quando se cruza a pergunta central com o índice de aprovação da presidente Dilma Rousseff. No centro da oposição mais ferrenha ao Palácio do Planalto, os que consideram o Governo Dilma “ruim ou muito ruim”, o índice de simpatia a um golpe militar pela justificativa da corrupção chega a 52,8%, mais da metade dos consultados na pesquisa. Entre os indiferentes, que acham que o governo não é bom, nem ruim, a justificação ao golpe chega a 46,4%. O dado mais assombroso é entre a população que apoia Dilma e que considera seu governo “bom ou muito bom”: 45,6% dessa suposta base governista reagem à roubalheira com a solução radical e imbecil do golpe militar.

Uma boa explicação para este surto autoritário dos brasileiros, manipulados ou não, está na memória fraca do país. Ao contrário do Brasil, os últimos países do ranking são justamente Argentina, Uruguai e Chile, parceiros da ditadura brasileira nos anos de chumbo das décadas de 1960-1980, quando o Cone Sul era o inferno do terrorismo de Estado imposto por generais que esmagavam a democracia e os opositores sob o mantra da luta antisubversiva.

O dever de casa

O Chile, com apenas um entre cinco chilenos apoiando um novo golpe militar (23,5%), é o ultimo país do ranking, ou o mais antipático à volta do regime dos generais. Logo acima estão Uruguai (28,8%) e Argentina (29,3%), mostrando a forte discordância da esmagadora maioria de seus povos ao arbítrio que hoje encanta tantos brasileiros de cabeça fraca ou mero oportunismo.

Existe uma razão forte que justifica esta acentuada debilidade democrática entre nós: o Brasil é o país mais leniente no processo de accountability, a devida prestação de contas necessária para a Justiça de transição que levou nossos vizinhos da treva da ditadura para a luz da democracia. Chilenos, uruguaios e argentinos fizeram o que os brasileiros demoraram a fazer, ou nunca fizeram. As Comissões da Verdade, por exemplo. A brasileira foi instalada apenas em 2012, 27 anos após a saída do Palácio do Planalto – pela porta dos fundos – do último ditador de plantão, o general João Baptista Figueiredo.

Quando os investigadores da Comissão Nacional da Verdade (CNV) começaram a levantar os nomes, endereços e fichas dos que serviram ao regime militar e praticaram ou testemunharam graves violações de direitos humanos, esbarraram no calendário tardio e na barreira intransponível do tempo. Boa parte de quem sabia ou cometia torturas já tinha morrido. Os sobreviventes, esmagados pela idade avançada, estavam todos com Alzheimer, Parkinson ou uma indisfarçável má vontade para abrir a porta, escavar lembranças ou compartilhar seus arquivos. Assim, o Brasil continua a ser a única grande ditadura da região que não tem um só militar condenado por duas décadas de arbítrio inesquecível.

Lerdo, preguiçoso, tardio na apuração dos crimes de lesa-humanidade praticados pelo regime dos generais de 1964, o Brasil não deu elementos nem argumentos para dissuadir os jovens de 2015 da defesa inconsequente que fazem agora de uma ditadura que não viveram e que insistem em desconhecer. Esse erro infantil não cometeram nossos vizinhos. Em 1983, no mesmo ano em que caiu a ditadura, a Argentina instalou a sua Comissão Nacional sobre Desaparecimento de Pessoas (Conadep), que investigou o período sangrento da “guerra suja”, entre a primeira junta militar, do general Jorge Videla (1976) e a última, do general Reynaldo Bignone (1983). Em 1985, apenas dois anos após o fim do regime militar, o Uruguai estabeleceu sua comissão sobre desaparecidos políticos. Em 2000, fez uma segunda, a Comissão para a Paz, que colheu os depoimentos para o relatório Uruguay Nunca Más. E o Chile, assim que Pinochet saiu da cena política, instituiu em 1990 a sua Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação, encarregada de apurar os abusos praticados entre a queda de Salvador Allende, em 1973, e a retirada de Pinochet.

O Brasil, com a hipocrisia habitual, formou sua Comissão Nacional da Verdade cedendo à pressão nada sutil dos generais. Para não melindrar os comandantes militares, em vez de mirar especificamente o período de 21 anos da ditadura (1964-1985), fingiu que iria pesquisar abusos ao longo dos 43 anos entre duas Constituintes – as de 1945 e de 1988. Assim, os generais imaginavam nivelar suas décadas de arbítrio e terror militar aos governos de civis democraticamente eleitos como os de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubistchek, Jânio Quadros e João Goulart. (Tancredo Neves, eleito pelo Colégio Eleitoral que derrotou o candidato da ditadura Paulo Maluf, não chegou a exercer seu mandato).

Apesar da tentativa de cerceamento, a CNV não perdeu o foco no período da ditadura e fez avanços importantes, cumprindo com seriedade uma tarefa difícil, agravada por três obstáculos importantes: o cinismo dos comandantes militares, a tibieza do Palácio do Planalto e a omissão do Congresso Nacional.

Cinismo e tibieza

Durante os 31 meses em que funcionou, a CNV lutou contra a explícita má vontade dos generais que negavam qualquer colaboração ou acesso a arquivos militares. O jornal O Globo chegou a divulgar um ofício do então comandante do Exército, general Enzo Peri, proibindo, em fevereiro de 2014, que os quartéis liberassem à CNV informações sobre torturas ou abusos de direitos humanos. A falta de seriedade dos comandantes militares ficou explícita na resposta debochada que Exército, Marinha e Aeronáutica deram ao circunstanciado requerimento enviado pela CNV pedindo informações, com nomes, datas e documentos, sobre nove casos de mortes sob tortura e 17 relatos de presos torturados em cinco quartéis do Exército, uma base da Aeronáutica e outra da Marinha.

Atropelando as evidências e desprezando a inteligência da opinião pública, os comandantes simplesmente negaram os fatos, sustentando que nunca houve “desvio de finalidade” nas instalações militares listadas pela CNV como centros de tortura. Os generais chegaram ao ponto de esquecer o mais notório deles, a sede do DOI-CODI do II Exército, na afamada Rua Tutóia, em São Paulo, onde em 1970 foi barbaramente torturada uma guerrilheira de 22 anos do grupo VAR-Palmares, codinomes “Estela” ou “Vanda”, identificada nas fichas da repressão como Dilma Rousseff, hoje presidente da República e, como tal, comandante suprema das Forças Armadas.

Dilma teve o mérito de convocar a CNV e o demérito de não assumir suas conclusões. No momento solene de entrega do relatório final de três volumes e 4.328 páginas, responsabilizando 377 agentes e todos os cinco generais-presidentes pela morte e desaparecimento de 434 pessoas na ditadura, a ex-guerrilheira e comandante-em-chefe simplesmente amarelou. A primeira ideia de Dilma, talvez para não melindrar os generais já agastados pela dura conclusão da comissão, foi receber o relatório numa cerimônia privada no Palácio do Planalto, restrita aos sete comissários da CNV. Parecia um evento envergonhado, quase clandestino, que provocou repulsa nas famílias de ex-presos políticos e de mortos e desaparecidos. Diante do escândalo iminente, Dilma recuou e abriu a cerimônia para um salão de acesso do palácio restrito a convidados.

A mesma tibieza foi exibida por Dilma em 31 de março de 2014, quando se recordava meio século do golpe militar. Mais preocupada com a reeleição do que com sua biografia, Dilma deixou passar o aniversário em branco, sem a elegância de convocar a rede de rádio e TV para marcar a data histórica com o seu depoimento autorizado de ex-presa política e ex-torturada, que chegou ao poder não pelas armas da resistência à ditadura, mas pelo voto democrático do eleitor. Dilma esqueceu que, ao lado do uruguaio José Pepe Mujica e da chilena Michelle Bachelet, ela é a única presidente da República no continente que carrega na carne e na alma as cicatrizes do regime brutal dos generais.

A omissão do Congresso se mostrou pela baixa repercussão ali do cinquentenário do golpe e a falta de apoio explícito às duras conclusões da CNV, que começam com duas recomendações essenciais para atender à consciência cívica e moral de um país leniente com a tortura e com a ditadura, hoje festejada nas ruas. A primeira das 29 medidas propostas pela CNV pede o reconhecimento, pelas Forças Armadas, de sua responsabilidade nas torturas e violências cometidas durante o regime de arbítrio – uma impossibilidade prática enquanto prevalecer o cinismo do Alto Comando e a apatia da comandante-suprema. A segunda medida, que se impõe como dever histórico e exigência de cortes internacionais, é a revogação da Lei de Anistia que a ditadura desenhou, em agosto de 1979, para beneficiar os torturadores com o privilégio da impunidade.

Num Parlamento com 513 deputados e 81 senadores, existem apenas duas propostas para revisar esta obscena “lei de autoanistia” que os militares fizeram aprovar por apenas cinco votos (206 a 201) num Congresso emasculado pelos atos institucionais para garantir à força a hegemonia na Câmara dos Deputados do partido da ditadura, a Arena (221 cadeiras), sobre a frente de oposições abrigada no MDB (186). Um projeto da deputada Luiza Erundina (PSB-SP) e outro do senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), ambos pedindo a revisão da Anistia de 1979 para permitir a punição aos torturadores, são as únicas manifestações parlamentares que confirmam a omissão e o desinteresse de um Congresso conservador, desatento à História e aos seus compromissos éticos para com a verdade.

O silêncio que inspira

Diante de generais cínicos, governantes tíbios e parlamentares omissos, restou o consolo do silêncio institucional das Forças Armadas no aniversário de 51 anos do golpe de 1964. Na terça-feira, 31 de março, um grupo meio constrangido de 30 militares da reserva se reuniu na Praça do Mallet, em Santa Maria – 300 km a oeste de Porto Alegre, no coração do Rio Grande do Sul –, situada ao lado de um quartel de artilharia, para uma louvação à derrubada de João Goulart. Na cidade está a segunda maior concentração de tropas do Exército brasileiro, 20 mil homens reunidos em torno da 3ª Divisão de Exército que comanda cinco brigadas blindadas e a maioria dos tanques pesados do país, e a poderosa base aérea de Camobi, onde a FAB mantém quatro esquadrões com caças de ataque e helicópteros de combate. Nenhum de seus integrantes estava no festejo envergonhado da praça. Na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, maior agrupamento de força terrestre da América Latina, com 60 mil homens, quase um terço do efetivo atual (222 mil homens) do Exército brasileiro, nenhum dos 51 quartéis da área fez qualquer alusão ou ato pelo aniversário de 31 de março. Prevaleceu o respeito à democracia, que os militares golpearam pela quebra da legalidade constitucional.

Assim, o Brasil nem lembrou os nomes dos novos comandantes militares, nomeados por Dilma na primeira semana de seu novo mandato, em janeiro passado. Foi a primeira troca de comando nas Forças Armadas feita por ela, que tinha herdado de Lula os chefes militares que sobreviviam no cargo desde 2007. Essa saudável, quase despercebida, rotina burocrática é uma prova do vigor democrático do país, que os irresponsáveis que hoje pedem a volta da ditadura não sabem valorizar. Os jornalistas que viveram e padeceram sob o regime militar sabem toda a diferença. Eram tempos duros, de medo e censura, em que todo editor competente ou repórter bem informado precisava ter, como fonte de referência obrigatória, um livro que hoje ninguém mais conhece e que ainda é editado todo ano: o Almanaque do Exército.

A primeira edição a chamar atenção das redações e dos jornalistas é a do ano da graça de 1964, um catatau de 910 páginas pesando 1.176 gramas. A leitura era inóspita, mas essencial para entender e prever o que aconteceria com o Brasil e a vida (e morte) dos brasileiros, a partir do golpe. O Almanaque, como hoje e sempre, trazia a tediosa relação de cursos e graduações de oficiais, colocados num ranking de merecimento que lhe garantia a precedência nas listas de promoções. Nas democracias, isso é uma irrelevância administrativa de exclusivo interesse da comunidade castrense. Na ditadura, o Almanaque vigente era mais importante do que a Constituição revogada e estuprada.

O guia das redações

Os repórteres e editores das grandes redações no Rio e São Paulo e das sucursais em Brasília aprenderam a decodificar as entranhas do Almanaque para tentar decifrar o que poderia acontecer com os intestinos do poder enfeixado pelos generais. Ele traduzia um mundo fechado, distante, alheio ao universo dos civis e das lideranças políticas a que deviam se subordinar, se imperasse o mandamento constitucional. Estabelecido o arbítrio, a lei e a ordem estavam escritas e transcritas no Almanaque. Virou leitura ainda mais necessária para entender o país a partir de setembro de 1969, quando o general Arthur da Costa e Silva, o segundo presidente de plantão do golpe, sofreu um derrame.

Na confusão de poder criada pelo vazio do chefe, a primeira medida do Alto Comando foi vetar a posse do vice-presidente, o civil Pedro Aleixo. Mas era preciso botar alguém no lugar do presidente entrevado, e não podia ser um civil como Aleixo. A solução era consultar os únicos eleitores habilitados da ditadura: os generais. Num país de 90 milhões de brasileiros, em 1969, apenas os 118 que tinham estrelas de general nos ombros estavam habilitados a escolher o sucessor do doente Costa e Silva. A esculhambação daqueles tempos estranhos foi anotada por um dos generais do Alto Comando, Antônio Carlos Muricy, e resgatadas no livro A Ditadura Escancarada pelo jornalista Elio Gaspari, que lia com lupa de exegeta as minúcias do Almanaque. Os 118 generais foram divididos em 11 distritos eleitorais. Com o cinismo de sempre, eles não classificavam aquilo de eleição, mas uma simples “consulta”. Alguns generais votavam em três nomes, outros em apenas um.

No III Exército, em Porto Alegre, só votaram generais. No I Exército, no Rio de Janeiro, os generais abriram a consulta para coronéis. Muricy espantou-se com essa democracia ampliada: “Nesse caso vamos acabar no cabo. Vamos ouvir o cabo…” A oficialidade mais jovem, que chegava a capitães e majores, simpatizava muito com o general de divisão Afonso Albuquerque Lima, da linha dura, mas nacionalista. Na Marinha, ele recebeu 37 votos dos 65 almirantes consultados. Um dos almirantes de quatro estrelas chamou ao seu gabinete um almirante de três, Heitor Lopes de

Souza, que comandava o Corpo de Fuzileiros Navais. O quatro estrelas avisou que a Marinha apoiaria Albuquerque, conforme o relato de Gaspari:

– Só se você quiser. Os fuzileiros ficam com Médici – reagiu Souza.

– Isso não é uma consulta. É uma ordem – replicou o almirante.

– Ordem coisa nenhuma. Você comanda uma mesa. Eu comando 15 mil homens – lembrou o fuzileiro insubordinado.

– Nesse caso, mando prendê-lo – insistiu o almirante.

– E eu lhe dou uma rajada de metralhadora – atalhou o almirante Azambuja, chefe do Estado-Maior dos fuzileiros, apoiando a insubordinação.

No final desse exótico processo eleitoral, o comandante do III Exército, general Emílio Garrastazú Médici, ganhou 77 referências na “consulta” a 102 generais, bem mais do que os 38 que preferiam Albuquerque. Na liturgia da ditadura, ficou expresso que um general de exército, de quatro estrelas, não poderia ser derrotado por outro de três estrelas, um mero general de divisão. Os galões da tropa lembravam a hierarquia, que sustenta a estrutura dos quartéis e que ajudou a justificar o golpe contra Goulart em 1964. Um episódio mostra isso com mais contundência. Nos dias confusos logo após o derrame de Costa e Silva, o senador Daniel Krieger, da Arena gaúcha, foi chamado a Porto Alegre para receber em primeira mão do general Emílio Médici a sugestão de chapa que ele levaria ao Alto Comando para a sucessão presidencial: Jarbas Passarinho, coronel da reserva do Exército e então ministro do Trabalho, para presidente, e Krieger para vice. A versão foi contada pelo próprio Passarinho, em 2010, ao repórter Geneton Moraes Neto, da GloboNews.

Decifrando signos

O delírio esbarrou na frase definitiva do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e futuro ministro do Exército de Médici, general Orlando Geisel, de reluzentes quatro estrelas: “Gosto muito do Passarinho, mas não bato continência para coronel…” A partir daí, a leitura atenta do Almanaque virou norma de serviço para o jornalista que pretendia cobrir com precisão a política fardada do país. A cada nova edição, a cada nova lista de promoções, era preciso interpretar os códigos embutidos no perfil dos 14 iluminados generais-de-exército que integrariam o próximo Alto Comando, centro inacessível de poder aos brasileiros comuns que não tinham voto nem estrela. Um comando de tropa, um curso, uma viagem, uma antiga subordinação na academia militar ou nos grandes comandos poderiam decifrar o pensamento do novo general. Um militar mais liberal ou um perfil de linha dura apontariam um novo equilíbrio de forças que levariam o Brasil para a abertura ou para o endurecimento político. Era fundamental consultar e interpretar o Almanaque para entender a estranha mecânica do poder e seus desdobramentos.

Esse tempo de primazia verde-oliva e obsessão pelo Almanaque, felizmente, passou. Virou interesse específico apenas de quem vive o cotidiano do quartel, interessado na sua exclusiva evolução profissional, com acontece em todo regime democrático que observa os limites institucionais das Forças Armadas nos termos soberanos da Constituição, que não será jamais ultrapassada por um mero Almanaque.

Nada expressa melhor esta evolução democrática do que o perfil dos novos comandantes militares nomeados por Dilma e que ninguém – ainda bem – conhece. Nem é necessário consultar o Almanaque, basta digitar os seus nomes no Google. Assim, o jornalista que assina este texto, nascido em abril de 1951 em Caxias do Sul (RS), descobriu um dado aparentemente consolador: pela primeira vez é mais velho do que os homens que comandam o Exército, a Marinha e a Aeronáutica.

Todos os três possuem fichas imaculadamente limpas na questão dos direitos humanos e da lealdade à democracia, um contraste animador diante de antecessores e comandantes que ficaram marcados, décadas atrás, pela brutalidade que inspiravam ou admitiam em seus subordinados no auge das violências da ditadura – e que nunca apareciam nas páginas do Almanaque.

Fora do Almanaque

O general Eduardo Dias da Costa Villas Boas, nascido em novembro de 1951 em Cruz Alta (RS), só ingressou na escola de cadetes de Campinas em março de 1967, duas semanas antes de Costa e Silva suceder Castelo Branco. Virou aspirante de Infantaria na Academia das Agulhas Negras no final de 1973, quando Médici liderava a terceira e última missão do Exército no Araguaia – a “Operação Marajoara”, envolvendo 400 homens sob o comando do CIE, o Centro de Informações do Exército. Um ano depois, a guerrilha do PCdoB estava dizimada. Villas Boas chegou a segundo tenente em agosto de 1974, cinco meses após a posse de Ernesto Geisel, e a primeiro-tenente em agosto de 1976, quatro meses antes da “Chacina da Lapa” – a operação do DOI-CODI contra o Comitê Central do PCdoB no bairro paulistano da Lapa, que matou três dirigentes do partido, incluindo Ângelo Arroyo e Pedro Pomar. Foi promovido a major no Governo Sarney, em 1986, a tenente-coronel no Governo Collor, em 1991, e a coronel no Governo FHC, em 1996. Conseguiu suas duas estrelas de general de brigada em 2003, no Governo Lula, e as quatro estrelas do topo da carreira, general de exército, no Governo Dilma, em 2011.

Nesse longo período, até pela idade, o novo comandante do Exército esteve distante dos horrores e abusos cometidos pelos camaradas de farda durante a ditadura. Só viu o comunismo de perto em Pequim, no início da década de 1990, quando era adjunto do adido militar na embaixada do Brasil na China.

O comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, nascido em junho de 1952 no Rio de Janeiro (RJ), virou guarda-marinha aos 22 anos, em dezembro de 1974, quando Ernesto Geisel já estava no Planalto. Chegou a primeiro tenente em agosto de 1977, quatro meses após Geisel fechar o Congresso para o “Pacote de Abril” que inventou o senador biônico, estendeu o mandato de presidente para seis anos, cancelou as eleições diretas para governador em 1978 e garantiu a maioria da Arena no Colégio Eleitoral pela ampliação artificial das bancadas governistas nos grotões mais pobres do Norte e Nordeste. Virou capitão tenente em agosto de 1979, três dias após Figueiredo assinar a Lei de Anistia que anistiou os torturadores, e chegou a capitão de corveta em agosto de 1985, na ressaca das “Diretas-Já”. Ganhou a estrela de contra almirante em 2004, no Governo Lula, e chegou a topo como almirante de esquadra em 2013 no Governo Dilma.

Por fim, o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato, nascido em agosto de 1951 em São Gabriel (RS). Virou aspirante da FAB em dezembro de 1975, no segundo ano do Governo Geisel, e capitão em agosto de 1981, quatro meses após o atentado do Riocentro, no Rio, que feriu de morte o terrorismo do DOI-CODI, infartou o presidente João Figueiredo e implodiu o sonho do general Octávio Medeiros (chefe do SNI) de ser o sexto presidente do ciclo militar. Ganhou a estrela de oficial general como brigadeiro do ar em 2003, no Governo Lula, e chegou ao limite da carreira com as quatro estrelas de tenente brigadeiro do ar em 2011, no Governo Dilma.

Um detalhe extra, que não está em nenhum Almanaque e ainda não pode ser localizado no Google: nos dias agitados que antecediam o golpe, no frescor de nossos 12 anos, eu e o futuro comandante da FAB frequentávamos, sem saber, as mesmas ruas de sua cidade natal, São Gabriel, para onde tinha me mudado quatro anos antes. Talvez tenhamos nos cruzado, de bicicleta, pelas largas calçadas da pacata Praça Fernando Abbot, no centro da cidade, onde todos os moleques se divertiam sem compromisso.

Eu e o brigadeiro Rossato nunca nos conhecemos. Nem poderia imaginar que aquele desconhecido guri de São Gabriel ingressaria depois na carreira militar, sobreviveria incólume aos anos de chumbo da ditadura que estava nascendo e se tornaria, na segunda década do novo milênio, o comandante da Aeronáutica de um governo democrático, exercido por uma ex-presa política e ex-torturada de um regime que, nos idos de março de 1964, ainda não perturbava a paz daquela praça no interior distante do Rio Grande do Sul.

Nada disso, afinal, estava escrito no Almanaque.

***

Luiz Cláudio Cunha, jornalista, é autor de Operação Condor: o Sequestro dos Uruguaios (L&PM, 2008)